En 2025, les Zürcher Ziegeleien fêtent leur 160e anniversaire. C'est l'occasion parfaite pour revenir sur le développement de l'entreprise. Dans la troisième partie de notre série «Histoire des Zürcher Ziegeleien», nous allons nous pencher sur la fusion des briqueteries de la ville.

Fusion des briqueteries et tuileries zurichoises

Au début du XXe siècle, les briqueteries et tuileries de la ville sont dans une situation difficile. Le boom de la construction est provisoirement terminé, ce qui laisse des traces chez les fabricants, avec de la surproduction et des prix en baisse. Comme cela a été fait en Suisse orientale, où les fusions sont légion, on fonde la coopérative des propriétaires zurichois de briqueteries en 1903. La coopérative impose une répartition stricte du marché. Les entreprises zurichoises et la «Mechanische Ziegelfabrik Wettswil», qui est alors encore un concurrent sérieux, vont même plus loin en créant un service commercial commun en 1908, appelé «Zürcher Ziegeleien».

Ces interactions ne sont qu'un premier pas vers une collaboration bien plus large. Une exploitation plus approfondie des synergies ne peut en effet être réalisée que par une concentration des usines de la ville de Zurich. L'initiative correspondante est lancée par la briqueterie à vapeur de Heurieth, qui compte dans son conseil d'administration deux éminents représentants de l'industrie de Suisse orientale: les frères Ernst et Jacob Schmidheiny de Heerbrugg. Dès 1907, les deux frères sont les instigateurs d'une fusion entre les deux petites entreprises zurichoises, Albishof et Heurieth.

L'élan de la fondation

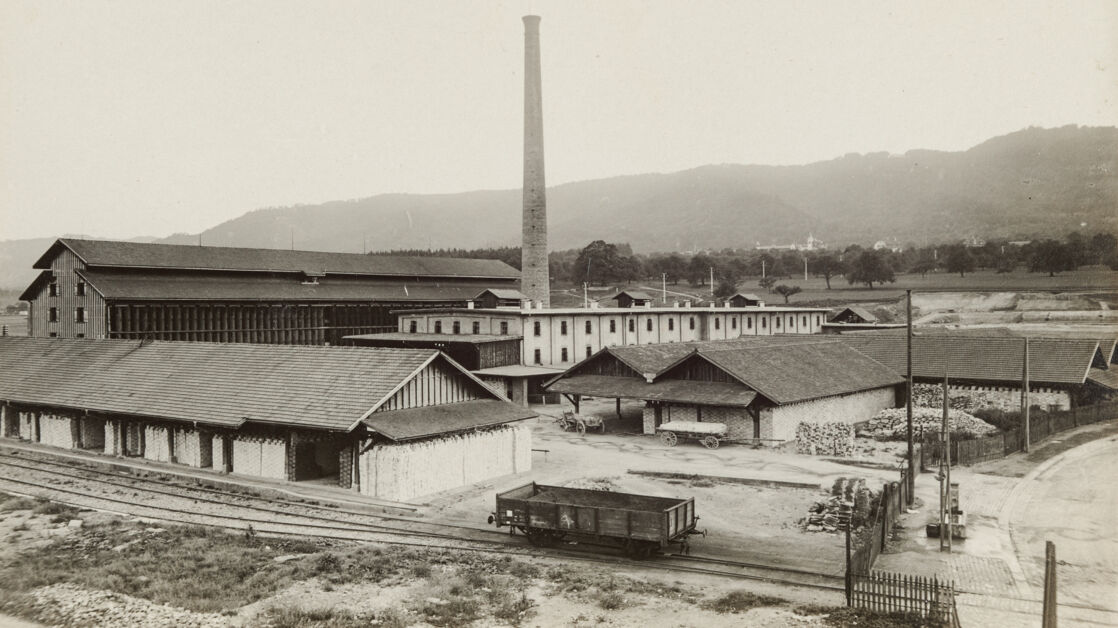

L'année 1912 marque la fusion des deux grandes sociétés Mechanische Backsteinfabrik Zürich et Ziegeleien Albishof-Heurieth, pour devenir les Zürcher Ziegeleien. Les cinq usines et sites d'extraction d'Albishof, Giesshübel, Heurieth, Binz et Tiergarten fusionnent.

En 1913, c'est au tour des tuileries de Wettswil, de Teufen (ZH) et de Rafz d'être rachetées. Avec ces rachats, les Zürcher Ziegeleien touchent une clientèle au-delà de leur rayon d'action précédent. Ensemble, les sociétés du nouveau groupe produisent 30 millions de tuiles et de briques chaque année, sans surcharger leurs capacités. Avec huit usines dans tout le canton de Zurich, le nouveau groupement d'entreprises justifie bien son nom de «Zürcher Ziegeleien», les briqueteries zurichoises en français. En même temps, les liens avec la famille Schmidheiny posent les jalons d'une coopération encore plus étendue avec les tuileries de Suisse orientale.

En rachetant l'usine de Rafz, les Zürcher Ziegeleien deviennent aussi propriétaires d'un gisement important d'argile rouge, très appréciée. Les stocks d'argile rouge préalablement exploités à Sihlfeld sont quant à eux pratiquement épuisés. Pour approvisionner l'argile de Rafz, il faut davantage de liaisons ferroviaires. On décide donc de construire un nouveau chemin de fer à voie étroite de Rafz à la gare et d'agrandir le réseau industriel existant jusqu'aux fabriques de Binz et de Tiergarten.

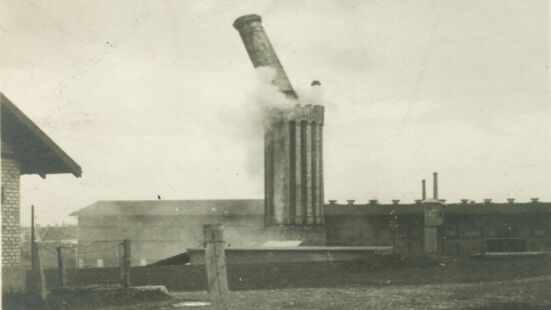

La Première Guerre mondiale met un frein à l'expansion. Avec la mobilisation de son personnel, l'entreprise doit complètement arrêter la production pendant les premiers mois de la guerre. Encore plus que la production et le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité qui chute. En effet, l'augmentation des prix ne compense pas entièrement le renchérissement exponentiel du charbon et la hausse rapide des salaires. L'entreprise souffre aussi du départ de ses ouvriers spécialisés italiens, qui sont en partie remplacés par du personnel local non formé.

L'industrie tuilière souffre comme jamais auparavant. Entre 1911 et 1923, le nombre de tuileries baisse de 191 à 99 en Suisse. Presque toutes les petites tuileries dirigées par des agriculteurs en plus de leur activité disparaissent du paysage.

Pendant la guerre, les Zürcher Ziegeleien prennent d'autres mesures de rationalisation. L'entreprise se concentre sur les usines les mieux aménagées, les fabriques de Binz et Albishof s'arrêtent. On continue d'extraire dans la mine de Binz et d'amener le matériel dans des wagonnets jusqu'à l'usine de Tiergarten. La vente de parcelles de terrain permet à l'entreprise de se maintenir à flot pendant les années de crise. Elle cède ainsi à la ville le gisement presque entièrement exploité d'argile des Herdern, un site de près de 210 000 m², au prix de deux francs le mètre carré.

Références:

- Zürcher Ziegeleien 1912 – 1962, document. Zürcher Ziegeleien, 1962

- Die Zürcher Ziegeleien gestern, heute, morgen. Zürcher Ziegeleien, 1987

- Loslassen und anpacken. Hundert Jahre Wandel und Innovation. Von den Zürcher Ziegeleien zur Conzzeta. Karl Lüönd, 2012

- Backsteinstadt Zürich, Der Sichtbackstein-Boom zwischen 1883 und 1914, Wilko Potgeter et Stefan M. Holzer, 2021

- Archives du patrimoine architectural de la ville de Zurich