Nach der Jahrhundertwende waren die stadtzürcherischen Ziegeleien zu Rationalisierungen gezwungen. Folglich schlossen sich die Gesellschaften 1912 zu den Zürcher Ziegeleien zusammen.

Die Ziegeleien in der Stadt Zürich schliessen sich zusammen

Die städtischen Ziegeleien befanden sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer schwierigen Situation. Das vorläufige Ende des Baubooms hinterliess Spuren bei den Fabrikanten, Überproduktion und sinkende Preise waren die Folge. Ähnlich anderer Zusammenschlüsse in der Ostschweiz wurde 1903 die Genossenschaft Zürcherischer Ziegeleibesitzer gegründet. Die Genossenschaft organisierte eine strenge Marktaufteilung. Die Zürcher Unternehmen und die «Mechanische Ziegelfabrik Wettswil», damals noch ein bedeutender Konkurrent, gingen noch einen Schritt weiter und richteten 1908 ein gemeinsames Verkaufsbüro ein. Dessen Name: Zürcher Ziegeleien.

Dieses Zusammenwirken war nur der erste Schritt einer engeren Zusammenarbeit. Eine weitere Rationalisierung der Betriebe konnte nur über eine Konzentration der stadtzürcherischen Werke erreicht werden. Die Initiative dazu ging von der Dampfziegelei Heurieth aus, in deren Verwaltungsrat zwei bedeutende Vertreter der ostschweizerischen Ziegelindustrie sassen: Die Brüder Ernst und Jacob Schmidheiny von Heerbrugg. Bereits 1907 waren die beiden Brüder federführend beim Zusammenschluss der beiden kleineren Zürcher Unternehmen Albishof und Heurieth.

Der Schwung der Gründungsstunde

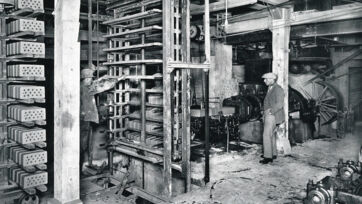

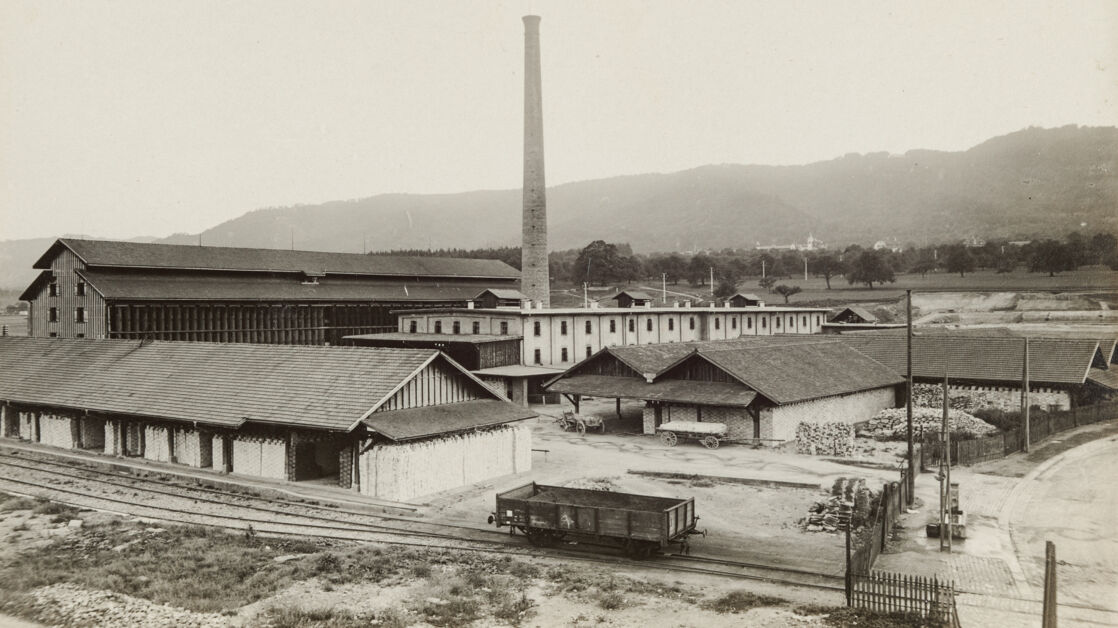

Das Jahr 1912 brachte den Zusammenschluss der beiden grossen Gesellschaften Mechanische Backsteinfabrik Zürich und Ziegeleien Albishof-Heurieth zu der neuen Firma Zürcher Ziegeleien. Die fünf Fabrik- und Grubenbetriebe Albishof, Giesshübel, Heurieth, Binz und Tiergarten konnten in einer Hand vereinigt werden.

1913 stiessen die Ziegeleien Wettswil, Teufen (ZH) und Rafz zum Unternehmen. Dadurch dehnte sich der Wirkungskreis der Zürcher Ziegeleien über die Grenzen des bisherigen Interessensgebietes aus. Zusammen produzierten die Betriebe der neu formierten Gruppe 30 Millionen Stück Ziegel und Backsteine pro Jahr, ohne ihre Kapazitäten voll auszulasten. Mit acht Werken im gesamten Kanton Zürich rechtfertigte die Firmengruppe den neuen Namen. Zugleich waren durch die Verbindung zur Familie Schmidheiny die Weichen für eine noch umfassendere Kooperation mit den Ostschweizer Ziegeleien gestellt.

Mit der Übernahme des Werkes Rafz gelangten die Zürcher Ziegeleien auch in den Besitz bedeutender Vorkommen des begehrten roten Lehms. Die zuvor abgebauten roten Lehmlager im Sihlfeld waren nahezu erschöpft. Die Zufuhr des Rafzer Lehms machte einzelne Ergänzungen an den Bahngleisanschlüssen der Firma nötig. So wurde in Rafz eine Feldbahn bis zum Bahnhof erstellt und in den Fabriken Binz und Tiergarten die Industriegleise ausgebaut.

Eine Zäsur bedeutete der Ausbruch des ersten Weltkrieges. Aufgrund der Mobilmachung musste der Betrieb in den ersten Kriegsmonaten komplett eingestellt werden. Noch stärker als die Produktion und der Umsatz sanken die Erträge, denn die gewaltige Verteuerung der Kohle und das rapide Ansteigen der Löhne konnten nicht vollständig durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Der Betrieb litt zudem unter dem Ausfall der italienischen Facharbeiter, die zum Teil durch ungelernte einheimische Arbeitskräfte ersetzt werden mussten.

Die Konsolidierung in der Ziegelindustrie nahm nie dagewesene Ausmasse an. Von 1911 bis 1923 ging die Zahl der Ziegeleien in der Schweiz von 191 auf 99 zurück. Es verschwanden praktisch sämtliche als Nebenbetriebe von Landwirten geführten Kleinziegeleien.

Die Zürcher Ziegeleien ergriffen während der Kriegsjahre weitere Rationalisierungsmassnahmen. Der städtische Betrieb wurde auf die bestausgebauten Werke konzentriert, die Fabriken Binz und Albishof wurden stillgelegt. Das Material der Grube Binz wurde weiter abgebaut und wanderte mit einer Feldbahn zum Werk Tiergarten. Mit Landverkäufen hielt sich das Unternehmen in den Krisenjahren über Wasser. So wurde das fast völlig abgebaute Tonlager in der Herdern, ein Areal von rund 210 000 Quadratmetern, zum Preis von zwei Franken pro Quadratmeter an die Stadt verkauft.

Die Konsolidierungsphase nutzte die Tonwarenfabrik Laufen, um ihren Aktionsradius in der Region zu erweitern. Das Unternehmen übernahm nach dem Krieg verschiedene Ziegeleien in der Region. 1924 wurde mit dem Werk 3 die dritte und grösste Fertigungshalle mit einem Ringofen und einer darüber angeordneten mehrstöckigen Trocknungsanlage eröffnet. Der Ziegeleibetrieb wurde zum grössten Falzziegelwerk der Schweiz ausgebaut.

Verwendete Quellen:

- Zürcher Ziegeleien 1912 – 1962, Festschrift. Zürcher Ziegeleien, 1962

- Die Zürcher Ziegeleien gestern, heute, morgen. Zürcher Ziegeleien, 1987

- Jurablätter, 54. Jahrgang, Heft 9, September 1992

- Loslassen und anpacken. Hundert Jahre Wandel und Innovation. Von den Zürcher Ziegeleien zur Conzzeta. Karl Lüönd, 2012

- Backsteinstadt Zürich, Der Sichtbackstein-Boom zwischen 1883 und 1914, Wilko Potgeter und Stefan M. Holzer, 2021

- Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

- Bildarchiv der ETH-Bibliothek