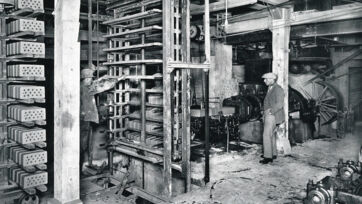

Dank technischer Entwicklungen wie der Strangpresse und des Ringofens entstanden im Zuge der Industralisierung die ersten mechanischen Ziegeleien.

Im Zeitalter der Mechanisierung

Der anstrengende Betrieb in den Handziegeleien fand ab Mitte des 19. Jahrhundert ein allmähliches Ende. Die Industrialisierung mit ihren technischen Neuerungen führte zum Verschwinden der alten Ziegelhütten. An ihre Stelle traten grosse, sogenannte mechanische Ziegeleien und Backsteinfabriken. Als erster Betrieb wurde 1850 im Albishof in Wiedikon eine neuzeitliche Ziegelei eingerichtet. Diese wurde ab 1866 unter dem Namen Ziegelei Albishof AG geführt. 1892 errichtete die Firma ein zweites modernes Werk im Giesshübel.

1861 entstand in der Binz die «Mechanischen Backsteinfabrik in Zürich», ursprünglich eine Kollektivgesellschaft, die 1865 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Damit wurde der Grundstein für die späteren Zürcher Ziegeleien gelegt. Die Firma erstellte 1875 im Tiergarten ein leistungsfähiges zweites Werk, das sein Rohmaterial aus der dortigen Grube bezog. Die Mechanische Backsteinfabrik galt mit ihren beiden Werken als die grösste Ziegelei der Schweiz.

Zur gleichen Zeit wurde im Heuried eine neue mechanische Ziegelei gebaut, die im Jahre 1876 an die neugegründete «Dampfziegelei Heurieth AG» überging. Der für die Herstellung der Falzziegel benötigte rote Ton wurde aus entfernteren Gruben (Herdern, Sihlfeld) herangeschafft; die Ziegelei im Tiergarten verfügte deshalb ab 1899 als erste über einen eigenen Bahnanschluss. Zusätzlich wurde 1871 die Tonwarenfabrik Bodmer gegründet, die sich jedoch auf feinere Keramik wie beispielsweise Terrakotten spezialisierte.

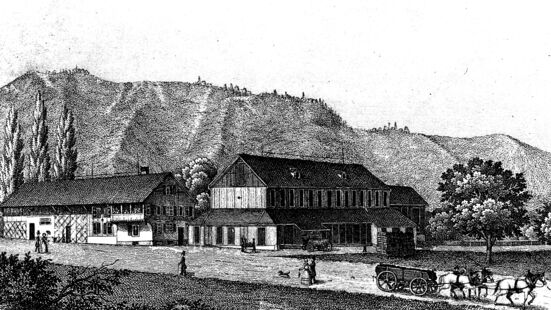

In Laufen, wo sich heute eine der Produktionsstätten der Zürcher Ziegeleien AG befindet, entstand Ende des 19. Jahrhundert die erste moderne Ziegelei. Am 4. Juli 1892 gründen drei Unternehmer die Tonwarenfabrik Laufen im damals bernischen Laufental.

Die Gründer konnten sich auf eine Reihe von positiven Umständen stützen. Dazu zählte unter anderem das Vorkommen von hochwertigem eisenhaltigem Ton in Laufen und Umgebung, der sich für die Produktion von Grobkeramik hervorragend eignet. Ausserdem war Laufen bereits ab 1870/75 bestens an das Eisenbahnnetz angeschlossen.

Neben der Strangpresse, die einen kontinuierlichen, formgenauen Lehmstrang erzeugt, war der Ringofen der wichtigste Schritt auf dem Weg von der Hand- zur mechanischen Ziegelei. Der Ringofen besteht aus einem grossen Kreis mit 12 bis 24 Brennkammern, die voneinander getrennt mit Brenngut beschickt werden. Das Feuer wird ohne Unterbruch in Richtung des Luftstroms im Kammerkreis geführt. Es wandert innerhalb einer bis zwei Wochen um das Rund und brennt die in den Kammern eingeschlossenen Ziegel bei rund 1000 Grad Celsius. Dieser kontinuierlich brennende Ofen erlaubte eine rationellere Ausnützung der Brennstoffe und eine regelmässigere Qualität der Ziegel. Dank der Eisenbahn wurde auch die Einfuhr grösserer Mengen Steinkohle möglich, ohne die der Einsatz der grossen Brennöfen nicht denkbar gewesen wäre.

Trotz dem Aufkommen der mechanischen Fabriken war Backstein als Baumaterial in Zürich lange nur wenig bedeutend. Der Durchbruch gelang in Folge der Schweizerischen Landesausstellung 1883. Das keramische Gewerbe war mit einem in Sichtbackstein realisierten Pavillon präsent. Bereits ein Jahr später wurde mit dem Bau des Chemiegebäudes der ETH Zürich begonnen. Es war das erste derart repräsentative Gebäude in Zürich, das mit Sichtbacksteinen realisiert wurde.

Ausgehend von diesem öffentlichkeitswirksamen Bau nahm die Beliebtheit des Baumaterials Backstein rasant zu. In den drei Jahrzehnten um die Jahrhundertwende wurde Sichtbackstein zu einem der beliebtesten Fassadenmaterialien in Zürich. In dieser Zeit wurden bis zu einhundert Gebäude pro Jahr backsteinsichtig ausgeführt. Noch heute prägt der Verblendbau dieser Epoche das Stadtbild Zürichs.

Das Baugewerbe und besonders die Ziegelindustrie erlebten goldene Zeiten. Von 1890 bis 1896 stiegen die Kapazitäten der schweizerischen Ziegelindustrie auch in Folge der ständigen Rationalisierungsfortschritten um insgesamt 60 Prozent. 1898 wurde dem Spekulationsfieber auf dem Baumarkt ein vorläufiges Ende gesetzt. Die Banken verschärften die Kreditrestriktionen, viele Bauunternehmen brachen zusammen. Auch die zuvor hochrentablen zürcherischen Ziegeleiunternehmen gerieten in eine gefährliche Absatzkrise.

Verwendete Quellen:

- Zürcher Ziegeleien 1912 – 1962, Festschrift. Zürcher Ziegeleien, 1962

- Die Zürcher Ziegeleien gestern, heute, morgen. Zürcher Ziegeleien, 1987

- Jurablätter, 54. Jahrgang, Heft 9, September 1992

- Loslassen und anpacken. Hundert Jahre Wandel und Innovation. Von den Zürcher Ziegeleien zur Conzzeta. Karl Lüönd, 2012

- Backsteinstadt Zürich, Der Sichtbackstein-Boom zwischen 1883 und 1914, Wilko Potgeter und Stefan M. Holzer, 2021

- Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich