Die Zürcher Ziegeleien feiern 2025 ihr 160-jähriges Bestehen. Grund genug, die Entwicklung des Unternehmens Revue passieren zu lassen. Im vierten Teil unserer Serie «Geschichte der Zürcher Ziegeleien» blicken wir auf die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.

Konsolidierung in der Zwischenkriegszeit

Die allmählich wieder einsetzende Bautätigkeit nach dem Ersten Weltkrieg wurde auch im Ziegeleigewerbe bald spürbar. Die zwölf Jahre zwischen Kriegsende und dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise verliefen für die Zürcher Ziegeleien insgesamt positiv. Der Absatz der Unternehmens, der in den Kriegsjahren im Durchschnitt nur rund 14 Millionen Stück betragen hatte, stieg in diesem Zeitraum auf das Doppelte. In dieser Zeit erwuchs der Ziegelindustrie jedoch ein neuer mächtiger Konkurrent. Die sich immer mehr durchsetzende Verwendung von Beton im Hochbau sowie das Aufkommen von Flachdächern stellte das Unternehmen vor neue Schwierigkeiten. Erneut musste der Betrieb rationalisiert werden.

Verschmelzung der Gruppen

Daher trieb Jacob Schmidheiny, der seit 1925 dem Verwaltungsrat der Zürcher Ziegeleien angehörte, die Verschmelzung seiner Ostschweizer Ziegeleien und den Zürcher Ziegeleien voran. Bis 1941 wurden die Ostschweizer Betriebe mit den Werken Istighofen, Bruggwald, Oberriet und dem Stammwerk Heerbrugg vollständig in die Zürcher Ziegeleien eingegliedert. Damit wurde die Produktionsbasis des Unternehmens stark verbreitert und die Möglichkeit einer vorteilhaften Spezialisierung der Einzelwerke geschaffen.

In der Nachkriegszeit veränderte sich auch die Struktur der Belegschaft. Ursprünglich hatten die Ziegeleien mit italienischen Akkordgruppen und im Saisonbetrieb gearbeitet. Nach dem Ersten Weltkrieg rekrutierte sich die Belegschaft vermehrt aus einheimischen Arbeitskräften, die in den rationalisierten Betrieben meist ganzjährig beschäftigt wurden. Der Beruf wurde fachspezifischer, was wiederum eine verbesserte Instruktion und Ausbildung voraussetzte. Die soziale Verantwortung für diese mit dem Betrieb enger verbundene Arbeiterschaft war grösser. Bei den Zürcher Ziegeleien äusserte sich das in den Nachkriegsjahren mit der Einrichtung einer Invaliden- und Alterskasse, einem Pensionsfonds und einer selbstständigen Wohlfahrtsstiftung, die durch alljährliche Einlagen der Firma aufgestockt wurde.

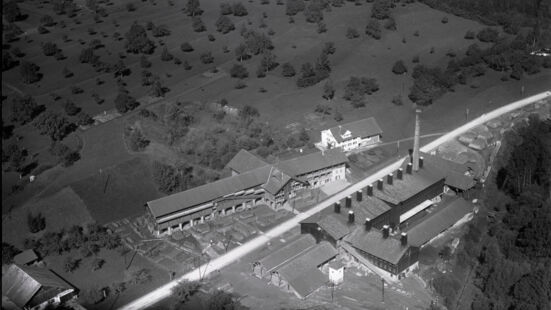

Die Vereinigung mit der Gruppe Schmidheiny und die vorsorglichen Käufe von Tonlagern erlaubten es den Zürcher Ziegeleien, drei ihrer Zürcher Betriebe mit ihrem zum Teil erschöpften Lehmlagern zu liquidieren. Das Fabrikgelände Binz konnte als Industrieland verwertet werden, während ein Teil der ehemaligen Grube Albishof für Wohnbauzwecke veräussert wurde. Das Areal Heurieth wurde schrittweise der Stadt Zürich übergeben. Da 1931 das Werk Wettswil stillgelegt worden war, konzentrierte sich die Produktion der Zürcher Ziegeleien nunmehr auf die Ziegelei Rafz, den Betrieb Giesshübel und das Werk Tiergarten. Letzteres avancierte zum Hauptbetrieb in Zürich und wurde in den 1930er-Jahren kräftig modernisiert.

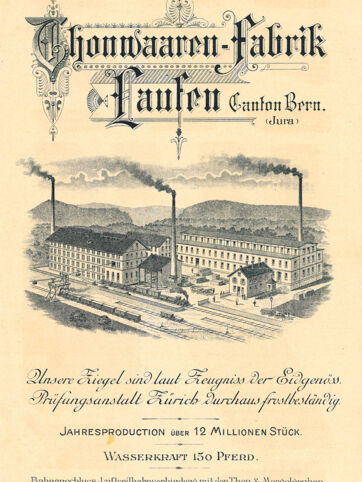

Auch in Laufen suchten die Verantwortlichen nach neuen Absatzmärkten, denn im klassischen Ziegeleigeschäft drohten Überkapazitäten. Das Unternehmen wagte den Sprung in den Bereich Feinkeramik, also die Produktion von Spülsteinen, Wandbecken, Fusswannen, Duschtassen und Radiatoren.

Die globale Wirtschaftskrise ab 1929 traf auch das schweizerische Baugewerbe und damit die Ziegeleien schwer. Um die hohe Arbeitslosigkeit nicht noch zu vermehren, hielten die Zürcher Ziegeleien den Betrieb möglichst lange aufrecht, obschon eine starke Drosselung der Produktion und damit Betriebseinschränkungen unumgänglich waren. Ende 1935 mussten angesichts der gewaltigen Lager an Fertigwaren sogar vorübergehend alle Betriebe stillgelegt werden.

Nach der im September 1936 durchgeführten Abwertung des Frankens setzte allmählich eine Belebung des Baumarktes ein, die erst mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bereits wieder zum Stillstand kam. Die Mobilmachung rief einen grossen Teil der Belegschaften unter die Waffen. Besonders die in Grenznähe liegenden Werke wurden von der Einberufung der Grenzschutztruppen hart betroffen. Trotz rechtzeitiger Versorgung mit Kohle machte sich die Rationierung bis zum Ende des Weltkrieges empfindlich bemerkbar.

Verwendete Quellen:

- Zürcher Ziegeleien 1912 – 1962, Festschrift. Zürcher Ziegeleien, 1962

- Die Zürcher Ziegeleien gestern, heute, morgen. Zürcher Ziegeleien, 1987

- Jurablätter, 54. Jahrgang, Heft 9, September 1992

- Loslassen und anpacken. Hundert Jahre Wandel und Innovation. Von den Zürcher Ziegeleien zur Conzzeta. Karl Lüönd, 2012

- Backsteinstadt Zürich, Der Sichtbackstein-Boom zwischen 1883 und 1914, Wilko Potgeter und Stefan M. Holzer, 2021

- Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

- Bildarchiv der ETH-Bibliothek